3連複フォーメーションがわからない方へ基礎知識と考え方を解説

競馬の中でも「3連複フォーメーション」は、初心者がつまずきやすい買い方の一つです。ここでは、その仕組みや考え方を丁寧に解説します。

3連複フォーメーションの仕組みと特徴

3連複フォーメーションは、選んだ3頭が1着、2着、3着のどの順番で来ても的中となる馬券の買い方です。「フォーメーション」とは、着順に関係なく、グループごとに馬を分けて組み合わせを作る方法を指します。

例えば、A、B、C、D、Eの5頭がいた場合、1列目にA、B、2列目にC、D、3列目にEと分けて買うことができます。これによって、特定の馬を中心に据えつつ、他の馬と幅広く組み合わせることが可能です。普通の3連複よりも点数を効率的に絞ることができるのが特徴です。

この仕組みを理解すると、自分の予想スタイルや予想の自信度に合わせて組み合わせを変えることができるようになります。好調な馬を軸にして、少し気になる馬も加えたいときに便利な買い方です。

3連複フォーメーションで使う用語と基本ルール

3連複フォーメーションを始める際には、基本的な用語やルールを理解しておくことが大切です。まず、「1列目」「2列目」「3列目」とは、各グループに分けて馬を並べることを指します。

主な用語を簡単にまとめると、以下の通りです。

- 軸馬:中心となる馬。1列目に入れる馬です。

- 相手馬:軸馬と組み合わせる馬。2列目や3列目に入ります。

- フォーメーション:複数の列に分けて馬を配置する買い方のこと。

基本ルールとしては、異なる列に同じ馬を配置しても良いですが、必ず3頭を選び、その3頭が着順に関係なく上位3着に入れば的中となります。また、同じ馬を複数の列に入れることで、配当や組み合わせを増やすことができます。

初心者がつまづきやすいポイントとその理由

初めて3連複フォーメーションに挑戦する人が混乱しやすいのは、「どの列にどの馬を入れるか」「組み合わせの点数がいくつになるか」という点です。必要以上に点数を増やしてしまい、思ったより多くの資金が必要になる場合があります。

また、馬の並び順に意味があるのかと勘違いする人も少なくありません。3連複の場合は着順が問われないため、あくまで「選んだ3頭が上位3着に入れば的中」と覚えておきましょう。

さらに、マークシートへの記入ミスや、買い忘れが起こりやすいのも初心者がつまずきやすい理由です。組み合わせや記入方法をしっかり確認することで、失敗を減らすことができます。

\買ってあとは祈るだけ!/

すぐ買えて楽しめる!6億円当選本数12年連続No.1の楽天toto

3連複フォーメーションのメリットやデメリットを具体的に知る

3連複フォーメーションには、効率良く点数を絞れる点や柔軟な予想ができる反面、注意するべきデメリットも存在します。ここでは、その具体的なメリットとデメリットを整理します。

点数を効率良く絞り込めるメリット

3連複フォーメーションの大きな強みは、点数を無駄なく絞れることです。予想の中心となる馬を軸にして、相手馬を組み合わせることで、自分の予想に合わせた最適な買い方ができます。

例えば、1列目に1頭、2列目に2頭、3列目に3頭と分けると、全頭を同じく買うよりも点数を減らせます。下の表のように、フォーメーションによる組み合わせの効率をイメージできます。

| フォーメーション例 | 組み合わせ点数 |

|---|---|

| 1-2-3頭 | 4点 |

| 1-3-4頭 | 9点 |

| 2-3-5頭 | 18点 |

このように、予想の軸がはっきりしているときは、無駄な組み合わせを省けて、効率良く購入できます。

的中率や配当期待値をどう考えるべきか

3連複フォーメーションは、選んだ3頭すべてが上位3着に入る必要があるため、的中率はやや下がる傾向があります。ですが、人気馬だけでなく、ちょっと穴の馬も相手に加えやすいので、配当の幅が広がる期待も持てます。

また、点数を絞ることで1点あたりの投資額を増やしやすくなり、的中時には配当の恩恵をしっかり受けられることもメリットです。組み合わせ次第で高配当も狙えますが、軸馬が人気馬の場合は配当が低くなりやすい点もあります。

無理な穴狙いをするよりも、自分の予想スタイルと相談しながら、的中率と配当期待値のバランスを取ることが大切です。

注意すべきデメリットとリスク管理の方法

3連複フォーメーションには、予想がズレると全て外れてしまうリスクがあります。特に軸馬の選定を間違えると、ほかの馬の組み合わせが活きません。また、点数を広げ過ぎてしまうと、思った以上に資金がかかることもあります。

リスク管理の方法としては、まず自分がいくらまでなら使ってよいか予算を決めておくことが重要です。さらに、軸馬に絶対的な自信がなければ、複数の買い方(例:ボックス買いと併用)も検討しましょう。

また、思わぬ買い漏れや記入ミスを防ぐために、買い目を紙やアプリで事前に整理しておくことも有効です。無理のない範囲で楽しむことが、長く競馬を続けるポイントになります。

3連複フォーメーションの買い方と点数計算のコツ

実際に3連複フォーメーションを購入する際には、マークシートの書き方や点数計算の方法を正しく押さえておくことが大切です。ここではその手順やコツを紹介します。

実際のマークシート記入例と流れ

競馬場やインターネット投票で3連複フォーメーションを買う場合、マークシートの記入方法を間違えると、思っていた馬券が買えなくなります。まずは、具体的な記入の流れを見てみましょう。

例えば、1列目に1番、2列目に2番と3番、3列目に4番と5番を選ぶ場合の手順は下記の通りです。

- 馬券の種類で「3連複」を選ぶ

- フォーメーション方式を選ぶ

- 1列目に1番

- 2列目に2番、3番

- 3列目に4番、5番をそれぞれマーク

- 購入金額を記入

この流れを守ることで、間違いのない馬券購入が可能です。事前にマークシートの見本を確認しておくと安心です。

点数計算方法と買い漏れ防止のポイント

点数計算は、各列に入れた馬の組み合わせを計算することが大切です。フォーメーションの場合、1列目・2列目・3列目から、重複しない3頭を選ぶ全パターンを数えます。

例えば、1列目に1頭、2列目に2頭、3列目に3頭の場合、1列目1頭×2列目2頭×3列目3頭で計算してしまいがちですが、実際は同じ馬同士が被らない組み合わせだけがカウントされます。

買い漏れ防止のためには、すべての組み合わせを一覧にし、チェックをつける方法がおすすめです。また、ネット投票の場合は自動で点数が表示されるので、最終確認を忘れずにしましょう。

おすすめの買い方とシーンごとの活用法

3連複フォーメーションは、軸馬に自信がある場合や、人気馬と穴馬を両方組み合わせたいときに特に役立ちます。場面ごとにおすすめの使い方をまとめます。

- 軸馬に自信がある:1列目にその馬を置き、2列目・3列目で手広く流す。

- 人気馬同士で決まりそう:1列目と2列目に人気馬を分け、3列目に穴馬を入れて高配当を狙う。

- 荒れそうなレース:各列に幅広く馬を配置し、点数を調整しながら購入する。

このように、レースの傾向や自分の予想スタイルにあわせて柔軟に使い分けることで、より楽しむことができます。

3連複フォーメーションで失敗しないための実践アドバイス

3連複フォーメーションを活用する上での選び方や考え方、他の買い方との違い、よくある失敗例などを具体的に取り上げ、実践的なアドバイスを紹介します。

軸馬と相手馬の選び方のコツ

軸馬は、自分が「今回は確実に上位に来る」と思う馬を選ぶことが基本です。過去の成績や枠順、当日の馬体重など、信用できるデータを総合的に見て判断しましょう。

相手馬は、軸馬と同じく信頼できる馬だけでなく、配当アップを狙いたい場合は少し人気のない馬を加えるのも有効です。選び方のポイントは以下の通りです。

- 軸馬:信頼度重視、オッズや調子も参考に

- 相手馬:実力・穴要素のバランスを考える

- 点数に上限を設けて、無理のない範囲で組み合わせを選ぶ

無理に多くの馬を選ばず、本当に必要な組み合わせだけに絞ることで、無駄な投資を減らすことができます。

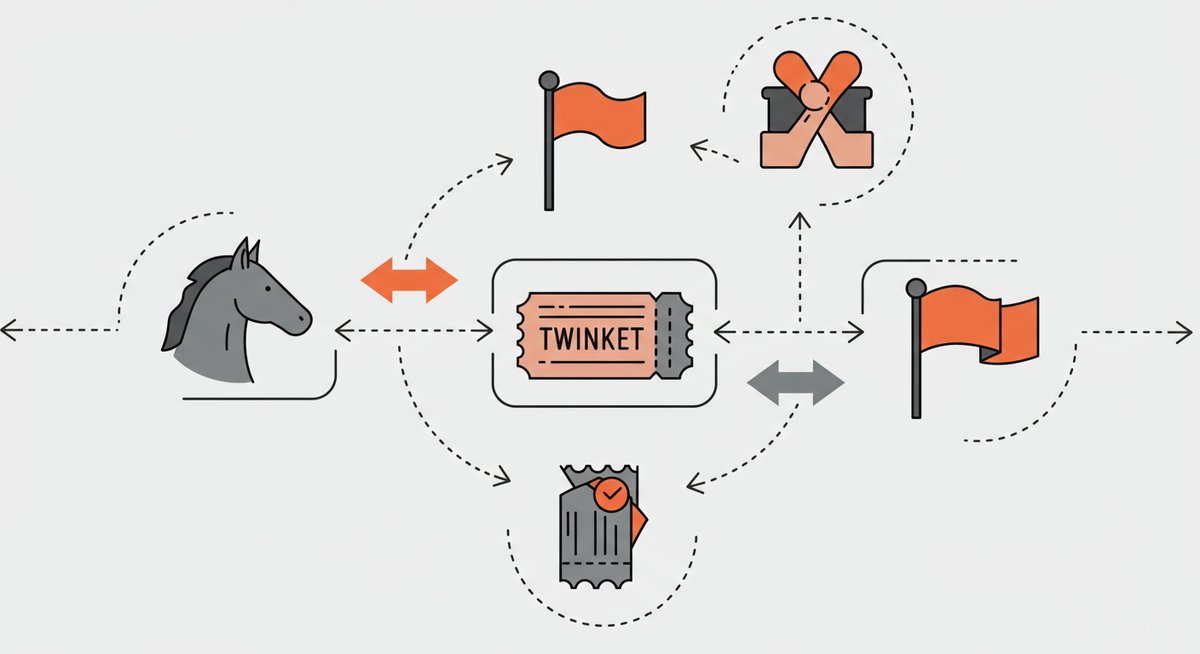

フォーメーションとボックスやながしの違い

3連複の買い方には、フォーメーション以外にもボックスやながしがあります。それぞれの特徴を下記の表でまとめます。

| 買い方 | 特徴 | 主な使いどころ |

|---|---|---|

| フォーメーション | 列ごとに馬を分けて組み合わせ | 予想にメリハリをつけたい場合 |

| ボックス | 選んだ複数の馬全てを組み合わせ | 全頭均等に期待したい場合 |

| ながし | 軸馬を1頭決めて全頭に流す | 軸馬が明確なレース |

フォーメーションは、無駄な組み合わせを省きたい場合に便利です。ボックスやながしと比べて点数を調整しやすく、的中後の配当も期待できます。

よくある疑問と失敗例から学ぶポイント

「同じ馬を複数の列に入れても良い?」「組み合わせが多すぎて資金が足りない」など、買い方や点数についての疑問がよくあります。また、以下のような失敗例も多いです。

- マークシートの記入ミスで違う馬券を購入してしまった

- 点数を計算せずに購入し、予算オーバーになった

- 軸馬が外れて全て不的中になった

これらを防ぐためには、事前のチェックと点数計算、そして軸馬選びに慎重になることが大切です。焦らず、じっくりと予想と購入手順を確認することで、失敗のリスクを減らせます。

まとめ:3連複フォーメーションは初心者でも理解できる買い方と活用法

3連複フォーメーションは、初心者にも分かりやすく、予想に合わせて自由に組み合わせられる便利な馬券購入方法です。買い方や記入方法、点数計算のコツをおさえれば、無駄な投資を抑えながら競馬をもっと楽しめます。

メリットやデメリットをしっかり理解し、自分の予算や予想スタイルに合った使い方を意識することで、的中のチャンスも広がります。失敗例を参考にしながら、リスク管理も心がけて、安心して3連複フォーメーションを活用してみてください。

\買ってあとは祈るだけ!/

すぐ買えて楽しめる!6億円当選本数12年連続No.1の楽天toto